TIPOS DE POBLAMIENTOS IBEROS. REQUENA Y MESETA DEL CABRIEL Javier Jordá Sánchez

TIPOS DE POBLAMIENTOS IBEROS. REQUENA Y MESETA DEL CABRIEL . Por Javier Jordá Sánchez.

A/ Un "Estado ibérico" complejo y arraigado

Una muy extensa red de poblados, poblamientos y estructuras se expandía en tiempos de la Edad del Bronce y del Hierro a lo largo y ancho de las tierras que rodean los cauces de los ríos Cabriel y Turia.

La separación entre estas edades de la historia no es tanta, a la hora de la diferenciación geográfica, política y humana en el interior de este territorio. Entre las mismas gentes, sus generaciones anteriores y posteriores debieron compartir linajes, costumbres ancestrales y elementos estructurales. A veces nos resulta complicado diferenciar un lugar arqueológico entre las distintas época mencionadas, su estudio debe ser muy detallado para averiguarlo.

La continua utilización de estos hábitats es obvia en muchos de estos lugares. Los poblamientos del Bronce reutilizados son a veces difíciles de certificar debido a su posterior uso, causa de eliminación de pruebas históricas. En cambio, otras veces esas pruebas si son constatables por el hallazgo de objetos, sobre todo cerámica.

Lugares como el Pico de La Cárcama y su valle sur (Sierra del Tejo, Requena) nos detallan las pruebas (mínimamente estudiadas) de éste hecho. En su punto más alto (1164 metros) aparecen vestigios de poblamiento de la Edad del Bronce. En la Edad del Hierro fue un poblado-fortaleza a gran altura, incluidos torre de defensa, foso, murallas y casas (1,5 hectáreas de superficie). Y a sus pies, bajando sus lomas, la fértil zona agrícola de regadío con nacimientos de agua, que ellos cultivaban. Alrededor de ésta, asentaron sus hábitats, a partir de los cuales fue surgiendo un poblado, al parecer importante por su extensa superficie (8 hectáreas de área de expansión de cerámica), en el que se observan restos de civilización ibérica de la Edad del Hierro, pero también ibero-romana.

Poblados ibéricos que se continúan en el tiempo. La Cárcama (Edad del Bronce y del Hierro) en el pico más alto. Abajo El Moral (Edad del Hierro y época romanizada). Desde La Cárcama bajaron al Moral.

Habría que preguntarse sobre esta última, qué se puede explicar con su evolución. La Cárcama es un ejemplo, es una duda para estudiar con perspectiva. En este lugar parece haber una continuidad de linajes, de gentes, desde la Edad del Bronce hasta la del Hierro o ibero-romana o romana. Pero, la hora de ser romanos, ¿cuándo llegó? Quizás con esa continuidad de lo ibero antiguo que no llegó a perderse y que convivió con la romanización hasta épocas avanzadas, con muchos de sus elementos usuales siguiendo siendo utilizados, con sus mismos ancestros, sus mismos pueblos. Quizás por eso los elementos puramente romanos (sin estudiar), no aparecen como tales en la comarca hasta entrado el primer milenio, reflejado en las numerosas y amplias villas romanas que podemos encontrar a lo largo y ancho de la geografía comarcal, sobre todo junto a la Vega del Magro, aunque también en otras.

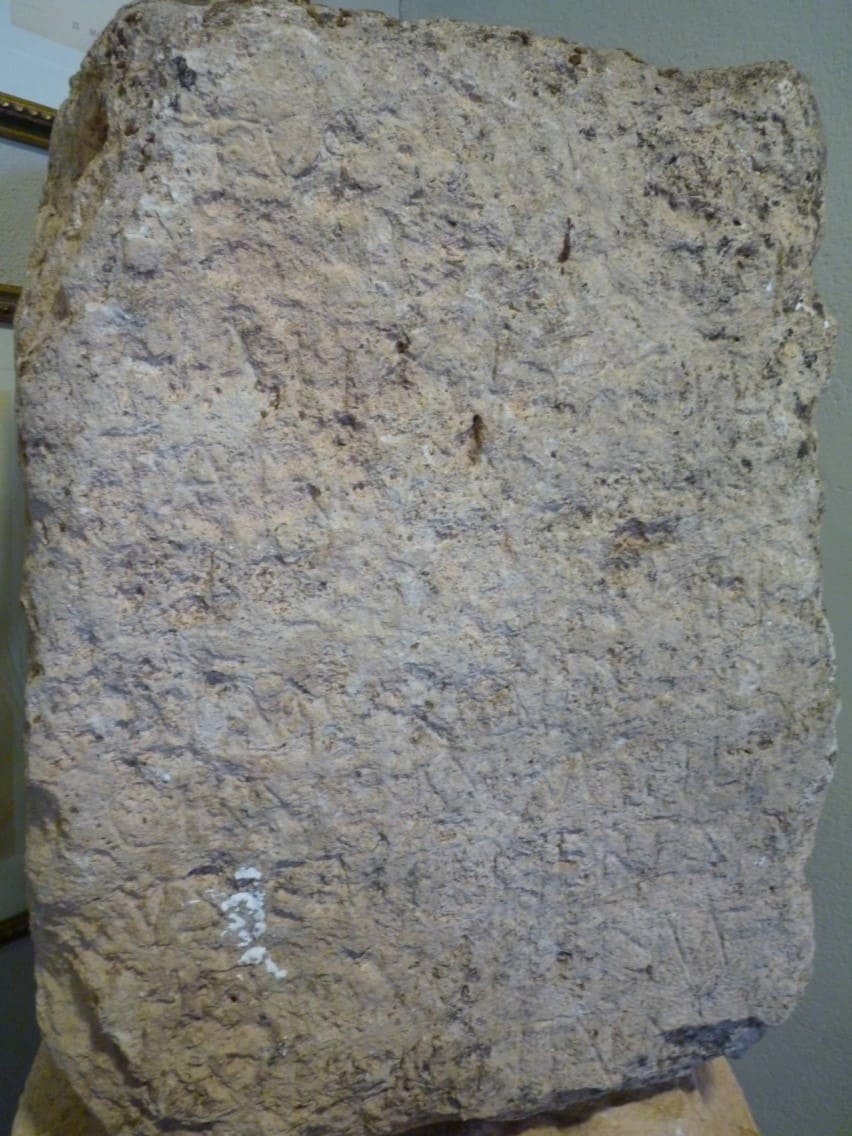

Tenemos en Requena un elemento histórico escrito que podría justificar esto, la estela latina del Ardal (Pontón, Requena)

[-I Iu[ni]us(?) L(uci) (?) Iu/ni (?) f[iliu]s (?) Sosinaibole, Gilitanus,

h(ic) S(itus)e (st). Dolo (lat)ronum manu ocisus sum. Filius

et generes hoc mihi f(ecerunt) monumentum.

Traducción:

i? Junio Sosinaibole, hijo de Lucio Junio, gilitano, está aquí sepultado.

Fui muerto a traición por una banda de salteadores. Mi hijo y mis yernos me han erigido este monumento.

*(Traducción de Josep Corell, 1996)

Estela latina del Ardal

El nombre propio "Sosinaibole" es una latinización de antropónimos iberos. "Sosin" aparece en diversos textos en epigrafía ibérica. En el plomo II del Pico de los Ajos : "Selcisosin", en el plomo III del Pico de los Ajos: "Arcisosin" en el entorno de nuestro Estado ibérico. Pero también aparece en el bronce de Áscoli, donde se enumeran en latín los nombres de un cuerpo de jinetes ibéricos que lucho con los romanos: "Sosimilus Sosinasae filius" y "Sosinadem Sosinasae filius". En Pujol (Castellón): "Sosinpiuru". En Canet lo Roig (Cataluña): Sosintacer. En Ampurias (Gerona): "Nabarsosin". Y la Tábula Contrebiense, escrita en latín, habla de los "sosinestanos", gentes de cerca de Salduie (Zaragoza).

Son pruebas de que el gentilicio "Sosinaibole" de esta estela funeraria latina requenense, nombra a un linaje descendiente de antiguos iberos de la zona.

Por lo tanto, la raigambre ibérica no debió perderse, aún bien entrada la imperialización romana, sino más bien fue adaptándose a los tiempos y costumbres nuevas sin renegar de las antiguas. Es decir, siguieron siendo iberos en tiempos de Roma.

B/ Tipología de poblamientos ibéricos de control de poder

Entre los dos ríos han existido muy abundantes elementos de población de este tipo, una muy larga lista de éstos. Si mezclamos las épocas los podemos describir por tipología:

- Poblados-fortaleza exteriores de mediano tamaño a gran altura:

Ocupan las zonas de las áreas limítrofes del Estado ibérico, en las estribaciones orográficas que sirven de separación natural y política con otros estados. Los lugares donde se ubican son espectaculares, en cerros imponentes, con vistas a la lejanía. Suelen tener una o más torres fuertes, foso, murallas y casas, cuyas paredes ejercían también de fortificación.

Su uso podría asemejarse con lo que en época medieval serían los castillos feudales: torres, murallas, fosos, en el cerro de máxima altura de sus alrededores, controladores de zonas limítrofes con otras demarcaciones y a su vez sobre los territorios de sus "vasallos" o trabajadores, mediante un ejército propio que lideraría un "noble" o "alcaide", dependiente a su vez de un cuerpo político central o "dux" o "señor-es", que gobernarían desde la ciudad (civitas) principal.

Ejemplos de éstos son La Atalaya (Villar de Tejas), Cerros de San Cristóbal y Carpio (Sinarcas), Sobrarias (Aliaguilla), Cabeza de Moya (Enguídanos), Contreras (Minglanilla), Cerro Tornera (Casas de Ves), Pico de los Ajos (Venta Gaeta-Yátova), La Cárcama (Rebollar).

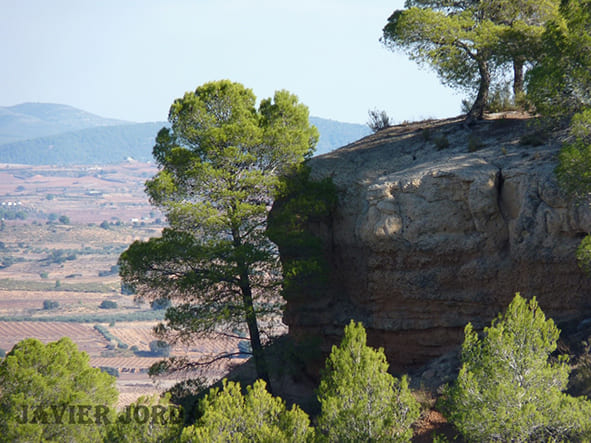

La Cárcama, poblado fortaleza con torre, foso y murallas. A 1164 metros de altura vigilante del corredor de Rebollar-Siete Aguas que es vía natural de paso hacia la costa. Situado al Este de nuestro Estado ibérico.

- Poblados-fortaleza interiores de tamaño medio a mediana o gran altura:

Están situados entre el límite exterior y los grandes llanos centrales donde se desenvolvía la vida administrativa y productiva del Estado ibérico. Se caracterizan por tener torre, murallas, foso a veces y albergar viviendas. Se dan en lugares estratégicos para el control de zonas llanas productivas situadas bajo ellos. Y a su vez rodean la intimidad del Estado ibérico en su zona interior, donde se ubican los grandes oppidum y se da la mayor densidad de población. Al igual que los poblados-fortaleza exteriores, se asemejan a un castillo medieval, y comparten de algún modo su funcionalidad. Parecen conformar un anillo circular intermedio entre el centro y la periferia del estado ibérico, o bien situarse en puntos estratégicos.

De ellos tenemos en este Estado ibérico varios ejemplos: El Molón (Camporrobles), La Mazorra (Utiel), La Caparrota (Villar de Olmos), El Santo (Hortunas), La Cabeza (Campo Arcís), La Peladilla (Fuenterrobles), Punto de Agua (Benagéber).

Molón (Camporrobles). Poblado-fortaleza en altura con torre, foso y murallas. Vigilante de la zona interior del llano de Camporrobles desde sus 1124 metros de altura. Magnífica excavación arqueológica y puesta en valor por el equipo de A.J. Lorrio.

Torres de vigilancia-control:

Puntos obscuros para la visibilidad y control no podían permitirse en un Estado ibérico que se preciase. El territorio debía estar controlado, comunicado. Pero no todos los lugares reunían la conveniencia de ser habitados, ni el privilegio de sustentar el privilegio de control sobre su territorio, ni para la explotación económica. Entre los poblados-fortaleza, poblados y explotaciones económicas de un mismo Estado era obligada la intercomunicación y el control del territorio. En estos lugares donde no había contacto visual se construyeron unas torres de piedra sobre cerros pequeños. En la mayoría de los casos ni siquiera fueron habitados, tan sólo eran dispuestos unos vigías a turno. Se comprueba porque apenas se encuentra en ellos vestigios de cerámica dispersa u otros elementos arqueológicos de hábitat.

Mediante ellos se solían comunicar las entidades poblacionales superiores, en aquellos casos en los que no tenían interrelación visual.

Un ejemplo de esto es la torre de La Dalta (Benagéber), que aún conserva su base de piedras ciclópeas semicircular, aunque el resto superior está derruido. En su entorno no se perciben restos de cerámica ni otros elementos que indiquen que haya sido vivienda. Su posición en lo alto del cerro fue reforzada por la altura de la propia torre para mejorar su posición visual, pero su ubicación no permite un control total de su periferia, pero si una comunicación visual cruzada con el poblado ibérico de Punto de Agua (Benagéber), situado frente a él, separados 1kilómetro por el Barranco de Agua. Y a su vez, unos 7 Kilómetros SURESTE el poblado ibérico de La Atalaya (Villar de Tejas) y a unos 6 kilómetros NOROESTE el de Los Castillejos-Charco Negro (Sinarcas), a los que ayudaba en su comunicación con Punto de Agua. Estos tres poblados estaban ubicados en línea, a unos 4 kilómetros paralelos al SUR con el río Turia, y no dispondrían de visibilidad entre ellos a no ser por la torre de La Dalta.

Las intercomunicaciones internas del territorio del Estado ibérico eran tan complejas como bien diseñadas, de modo que existían múltiples modos de relación entre los distintos tipos de hábitats.

Otros ejemplos de estas torres son: Torre de Moluengo (Villargordo del Cabriel) que vigila ambos lados de la vertiente del río Cabriel hacia La Manchuela y hacia la Meseta del Cabriel. Torre de Peñarrubia (Aliaguilla), nexo entre Sobrarias y el llano de Sinarcas.

También existen torres ibéricas de control de territorio que sí tuvieron hábitat en torno suyo. Ejemplos de ellas son: Torre del Vallejo (Torre de Utiel), punto de nexo de intercomunicación desde la Sierra de la Bicuerca hasta la Sierra de Aliaguilla. Puntal de Eduardo (La Portera) punto de vigilancia sobre el río Magro, al igual que El Castillejo (Requena), del mismo tipo. O Los Chorrillos y Los Pontegiles (Villar de Olmos) sobre el río Reatillo.

Torre ibérica de Dalta (Benagéber). Por su situación estratégica, en la otra vertiente del Barranco del Agua, fue un lugar de comunicación-vigilancia entre los poblados de Punto de Agua y Charco Negro-Los Castillejos.

Grandes poblados centrales en llano o quizás oppidum o civitas.

Estos se dieron en terrenos ligeramente elevados pero de fácil acceso, rodeados de llanos fértiles, de abundante agua, cercanos a comunicaciones principales, localizados en las zonas interiores del Estado ibérico al que pertenecían. Su tamaño estaba entre las 10 y las 7 hectáreas aproximadamente. Situando el tiempo en que se dieron estos poblados, los dataríamos entre las épocas ibéricas de la Edad del Hierro, y la llegada o asentamiento de cartaginenses y romanos, sin llegar más allá de tiempos romanos, salvo La Villa de Requena que ha sido habitada con continuidad hasta nuestros días. Del único que se ha puesto fechas concretas de ocupación ibérica es el de los Villares (Caudete de las Fuentes), entre el S VII a.C. y la 2ª mitad del S I a.C.

Aunque parezca lo contrario, éstos reúnen grandes incógnitas. Hay quienes han implantado sus teorías sobre el mundo ibérico en la Meseta del Cabriel, y han sentado precedente sin haber suficientes pruebas. Opino que algunas de éstas pueden divergir de lo que se afirma, tan sólo porque hay mucho sin confirmar.

Es cierto que el gran poblado u oppidum ibérico de la comarca es Los Villares (Caudete de las Fuentes), uno de los más extensos entre los poblados ibéricos del Este de Hispania, con unas 10 hectáreas habitadas entre sus muros. Y que los datos arqueológicos que aporta son tan abundantes como importantes. Incluso se podría decir que su importancia histórica está infravalorada respecto a otros oppidum semejantes o inferiores de la Comunidad Valenciana, y del resto de España. Pero su afinidad histórica no ha sido bien estudiada y se limitan a llamarla "Kelin" simplemente porque, al parecer, de entre las monedas ibéricas encontradas en torno al yacimiento arqueológico, un cierto porcentaje eran de la ceca numismática de Kelin (o Gelin o Celin o Xelin según la aleatoriedad de la traducción desde el alfabeto ibérico). Sobre este punto existen dudas de las que no se ha tratado, y de las que ya hablaremos.

El caso es que, como el mundo arqueológico de la Meseta del Cabriel está en su inmensa mayoría sin estudiar, existen, a mi juicio, unas grandes incógnitas sobre los lugares de la comarca con mayor densidad de población en la Edad del Bronce, Edad del Hierro y época romanizada.

Estos lugares están en las zonas llanas centrales del territorio y sus extensiones arqueológicas o de dispersión de cerámica son importantes, a simple vista. El problema es que no sabemos qué hay debajo del suelo o bien que la labor humana ha destrozado muchos de ellos. De todos ellos hablaremos en detalle en otro momento.

Se sitúan en una zona geográfica que comprende. Al noroeste Los Villares (Caudete de las Fuentes), al norte La Villa (Requena), al este El Moral (Rebollar), al sur la Muela de Arriba (Casas de Cuadra).

Los contextos y formas de todos ellos parecen ser diferentes, a simple vista y a falta de estudios arqueológicos.

1/ Los Villares (Caudete de las Fuentes):

Comprende una superficie de 10 hectáreas. Se sitúa en una suave colina que sobresale en el llano circundante, cerca del río Magro. Su muralla no parece haber sido demasiado potente, quizás formaría parte del tapial trasero de sus casas. Desconozco la existencia de torres y grandes pórticos de entrada. Esto implica una seguridad y confianza de no ser probable que llegase a ser atacada por enemigos hostiles.

Los Villares (Caudete de las Fuentes), gran poblado ibérico de 10 hectáreas.

2/ La Villa (Requena):

Con una superficie de 7,5 hectáreas. Similar a Los Villares, está sobre una colina elevada en una amplia zona llana, aunque en el caudeteño sus laterales son suaves pendientes y en el requenense son paredes verticales, de mayor capacidad defensiva. Ha tenido el inconveniente de haber sido habitada ininterrumpidamente desde entonces, lo cual ha destruido la mayoría de las anteriores estructuras visibles. Los datos que tenemos se corresponden con excavaciones arqueológicas puntuales en distintas áreas, como las del patio de armas del castillo y la plaza de la Fortaleza, donde han aparecido importantes restos ibéricos. O aquellas monedas ibéricas que se encontraban por las calles de La Villa los niños de los años 40 - 50, y que entregaban al maestro, que las guardó hasta que alguien se las enajenó. Incluso se encontraron enterramientos iberos con ajuar a 400 metros de La Villa, en la Av. de la Estación, donde pudo estar su necrópolis.

Maqueta del recinto medieval de La Villa (Requena). Fue una colina habitada en época ibérica y romana.

3/ Muela de Arriba (Casas de Cuadra):

Es la gran incógnita arqueológica de la Meseta del Cabriel. Se hicieron hace años unas ligeras excavaciones en su punto más alto, pero no aclararon mucho. Desde entonces aquello está abandonado.

Su contexto tiene similitudes con los otros poblados aquí nombrados, pero tiene aspectos distintos.

En principio existe una colina donde su delimitación poblacional es obvia, pues aún se conservan (de milagro) restos de muros y torres. Es la parte más antigua del poblado (S IV-III a.C.) y ocupa una superficie de unas 1,5 hectáreas.

Alrededor de este primer poblado ibérico más antiguo parece que se desarrolló un hábitat muy extenso, pues el área de dispersión cerámica ibérica abarca una superficie de alrededor de 25 hectáreas. Sin embargo, no está estudiada arqueológicamente y los datos de los que disponemos sólo son superficiales.

La impresión que nos da, según la cerámica en superficie, es que siguió siendo un entorno ibérico, aunque, como sucede en otros poblados similares, podría tratarse de un enlace con la invasión de Roma, en la que la comunidad indígena tuvo una continuidad posterior a la 2ª Guerra Púnica tras la derrota en Hispania de los cartaginenses en 205 a.C.

Concretando, el poblado reúne dos condiciones. Por una parte el centro urbano de construcción más antigua, ejerce desde el lado norte un imponente control visual del territorio centro del Estado Ibérico, desde una colina en semi-altura, y continúa el desnivel en sus lados este y oeste, pero su lado sur está casi el mismo nivel que los terrenos lindantes, y los separa una pequeña muralla y torres. Por otra parte, los terrenos que rodean esta colina están situados en llano ocupando una superficie muy extensa.

El caso es que cumple las condiciones de estos "grandes poblados centrales en llano", en los que la defensa no es un motivo principal y si la utilidad.

Muela de arriba. La parte más alta del poblado ibérico.

4/ El Moral (Rebollar):

Se da en un área de dispersión cerámica de unas 7,5 hectáreas, aunque la concentración de ésta es desigual. Se caracteriza por situarse sobre unas suaves lomas bajo el pico de La Cárcama, paralelo a un pequeño valle que baja desde éste, y en donde se dan abundantes manantiales de agua, lo cual hace de éstos unos terrenos fértiles.

Está claro que El Moral es una continuación en el tiempo y el espacio del poblado fortificado a gran altura de la Edad del Bronce y del Hierro que hubo en La Cárcama (Sierra del Tejo), ya que sus habitantes fueron ocupando estas tierras más bajas, a un kilómetro, conforme los tiempos se fueron haciendo más favorables.

No siendo tan extenso como los otros grandes poblados centrales en llano de este Estado Ibérico, sí que es un referente de este tipo. Y, como ellos, se sitúa en una zona llana, en el interior de la demarcación del Estado Ibérico y protegido por poblados fortaleza en altura cercanos por la sierra de Siete Aguas, como Raidón, Pimiento, Nevera…

C/ Tipología de poblamientos de producción agrícola e industrial

A falta de estudios y excavaciones profundas, sería fácil confundir estos tipos de hábitats con poblados en llano. Hemos referido en el apartado de grandes poblados en llano unas áreas de extensas superficies donde no sabemos exactamente qué desarrollo humano se dio entre las gente del mundo ibérico, en las Edades del Bronce y del Hierro.

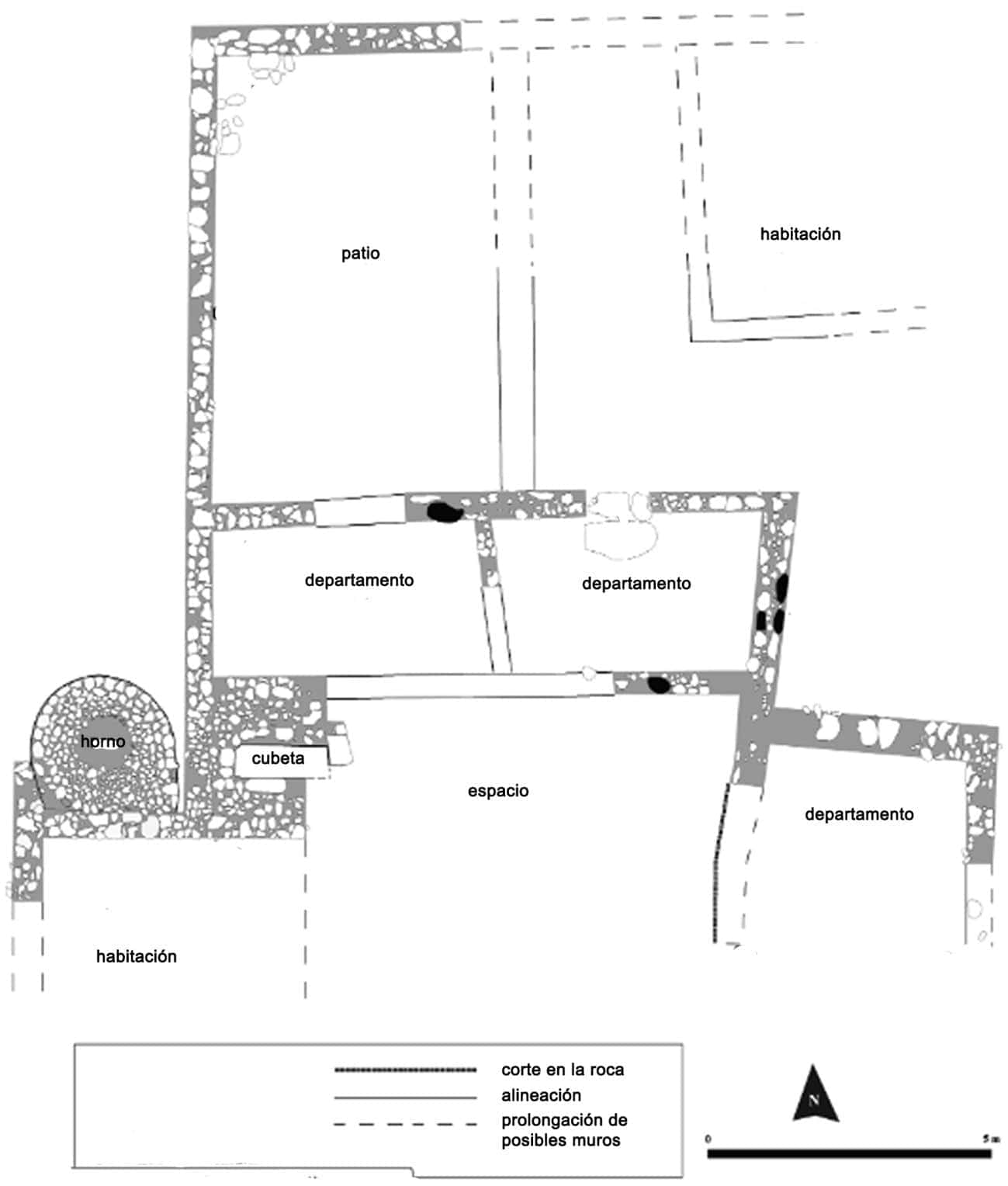

Un interesante estudio hizo el equipo de David Quixal sobre sus excavaciones en 2010, 2011 y 2012 en la Casa de la Cabeza (Campo Arcís). Otro en El Zoquete (Los Cojos) *(trabajo escrito en sólo en catalán, por lo que no lo he podido leer). Estudios arqueológicos de hogares ibéricos de elaboración industrial se dan en las excavaciones de Las Pilillas de las ramblas de Los Morenos (por Mª Jesús Maronda) y La Alcantarilla (Consuelo Mata) donde en torno a unas pilas rupestres labradas para este uso, se han encontrado hogares y edificios dedicados al trabajo y almacenamiento quizás de vino, aceite, salazones u otros. Otros ejemplos son las Casillas del Cura (Venta del Moro) bajo el Moluengo,

Plano de la excavación en El Zoquete (Los Cojos). Casa de labor agrícola ibérica. *(Guillem Jordá, Consuelo Mata, Andrea moreno, David Quixal)

1/ Las dos ramblas, La Alcantarilla y Los Morenos (Campo Arcís-Los Duques):

El conjunto de las ramblas de La Alcantarilla y de los Morenos, que confluyen en la rambla Albosa, reúne una compleja red de poblamientos desde la Edad del Bronce (y anteriores), pero sobre todo de la Edad del Hierro o época ibérica, e incluso de la romanización. Todo aún por estudiar arqueológicamente.

Está situados a continuación del llano de Campo Arcís-Los Duques, que por su gran cantidad de lugares arqueológicos, por su centralidad geográfica en el Estado Ibérico, por su orografía llana y por su excelente fertilidad agrícola, debió ser un punto neurálgico en la antigüedad. Además, hace 3000 años, estas ramblas debieron tener un aspecto menos abrupto, con mayor abundancia de agua y por tanto una más fácil explotación económica. Muestra de ello, aún se conservan unas cuantas pilas líticas labradas de utilidad industrial de distinta índole.

El transporte de estas mercancías se hizo mediante carros. Aún se conservan en distintos puntos de estas ramblas interesantes rodadas de carros posiblemente de origen ibérico, pero seguramente prolongado su uso en épocas romana, medieval y moderna.

Es intrigante la red de poblados ibéricos en llano, de importante extensión, que se dan en torno a este lugar. Habría que pensar que un Estado ibérico debería basarse en un gran oppidum fortificado, centro de poder administrativo, rodeado de pequeños núcleos dependientes de él. Pero aquí no se da esta disposición Son varios poblados y hábitats situados a no mucha distancia unos de otros, de diversos tamaños, algunos grandes. No está claro qué son, por falta de datos de excavaciones arqueológicas, por lo que sólo podemos especular. Y eso hacemos.

Pililla de la rambla de Los Morenos. Hábitat de producción industrial. Esta rambla y sus alrededores fueron muy habitados desde la Edad del Bronce a la del Hierro.

Amplias áreas de dispersión cerámica ibérica y romana son Valderrama, El Balsón, La Berzosilla, El Salto. El Rubial, Casa de la Alcantarilla, Los Morenos,

Toda esta concentración de hábitats y poblados hace pensar en una alta densidad de población en esta zona, aunque no podemos concretar. Nos podría hacer pensar en un modelo de poblamiento humano diferente. Quizás uno en expansión en el que se dieron variados tipos de viviendas, tanto granjas o villas de diferentes tamaños, como casas o conjuntos de casas, tanto amuralladas como no. Un modelo de dispersión de su población teniendo en cuenta sus necesidades agrícolas, industriales o administrativas. Podría ser, pero sin excavaciones arqueológicas y sus estudios, no podemos averiguar la verdad. Aunque la observación parece aseverar que hubo aquí una alta densidad de estructuras de población en estas épocas de las que hablamos.

Otras posibles zonas de producción

Múltiples casas de labor iberas o ibero-romanas es posible que estén distribuidas por los llanos de la comarca de la Meseta del Cabriel, aunque son difíciles de certificar por falta de excavaciones.

Se perciben a simple vista en El Salto, El Moro, Los Morenos, La Berzosilla, La Vereda, Bojes (rambla de los Morenos), Morte, Loma, El Rabo, Casa de Alcantarilla, Solana de Cantos(rambla de Alcantarilla),Loma del Sapo, Herrera, El Ardal (El Pontón), La Beata, Carboneras, Olivastro y Cisternas (Casas de Eufemia), Tejería, La Vereda, Los Villares, El Balsón y El Saltadero (Campo Arcís), Las Casillas, Alcantarilla y Valderrama (Los Duques), El Relame, Campamento y Olmillos (los Isidros), los Vallejos y Hermanillo (Casas de Pradas), El Casuto y Los Antones (La Muela), Rambla, Yesares, Zorras, Cerrito y Cañada (Los Ruices), Pleitos y Fuente la Reina (Venta del Moro), Los Pocicos (Moluengo), Aldabones y Castellares (Jaraguas), Carrascal y Zapata (Villargordo del Cabriel), El Matizal y 3 más(Fuenterrobles), El Derramador , La Cañada y 5 más (Camporrobles), 2 más (Caudete de las Fuentes), 2 más (Casas de Utiel), 1 más (las Cuevas), La Cabezuela y Casa Don Ángel (Utiel), Los Tunos y Calderón (Calderón), Rambla, Cerro Tocón y Los Aguachares (San Antonio), Los Praos, El Nacimiento, Rozaleme, Los canales, Molino del Duende, Carrasquillas, Nacimiento y Sunsía (Requena), Casa Alarcón, Quinchas del Hoyo, Los Alerises, Morreta, Paraiso, Los Prados y Las Quinchas (La Portera), Los Villarejos y Juan Vich (Fuen Vich), Loma de Alborea (Los Pedrones), Muela del Pozo (Casas de Sotos), Lidoneros y Hortunas de Abajo (Hortunas), Rebollar, Las Lomas, Casa Lanza, Langosta, Paredillas, Venta de Pedro y Casa Guerra (Rebollar).

Aunque cualquiera de estos puntos arqueológicos podría tener otra razón de ser, que algún día la arqueología sacará a la luz (o no).

Carrileras posiblemente ibero-medievales que subían los productos comerciales desde las ramblas de los Morenos y La Alcantarilla en dirección sur, hacia Los Sardineros.

Autor

Javier Jordá Sánchez

Bibliografía

Excavación arqueológica de "El Zoquete" (Los Cojos). *(Guillem Jordá, Consuelo Mata, Andrea moreno, David Quixal)